「苦渋」も「苦汁」もどちらも「くじゅう」と読むため、会話で使う限りはその後に続くのが「味わう」でも「なめる」でも意味が通ります。問題は「苦渋を味わう」「苦渋をなめる」「苦汁をなめる」「苦汁を味わう」を書き言葉で使うとき。これらの単語を構成する漢字をしっかり区別して、誤用と正しい使い方を整理して覚えてみたいと思います。

「苦渋を味わう」「苦渋をなめる」、正しいのはどちらか

渋という字を伴う苦渋は「渋い味」のこと。味そのものなので、なめるのではなく味わうと書くのが正解です。

苦渋を味わうが正解で

苦渋をなめるは誤用

苦渋を味わうとは、苦しんで悩むこと。思い通りにいかず、悩みつづけて苦しんでいる様子を表します。「戦争に敗れた後、この国は長い間苦渋を味わった」

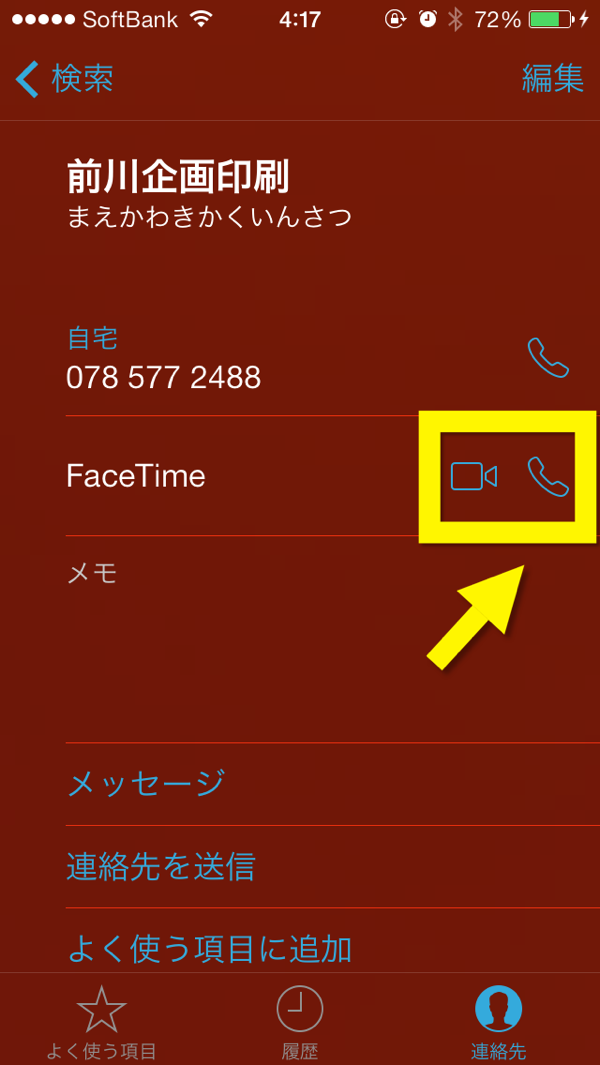

「苦汁をなめる」「苦汁を味わう」、正しいのはどちらか

汁という字を伴う苦汁は「にがい汁」のこと。飲み物なので、「なめる・飲まされる」書くのが正解です。

苦汁をなめるが正解で

苦汁を味わうは誤用

苦汁をなめるとは、つらく苦しい経験をすること。「苦渋を味わう」と比較して、自ら我慢の道を選んだニュアンスが強いときに使われやすい。「会社を始めてしばらくは、苦渋をなめる生活が続いた」

【まとめ】なめるのは汁で、渋味は味わうと覚えておこう

苦渋を味わうと苦汁をなめる。その意味には大きな違いはありませんが、苦渋は渋味なので味わうもの、苦汁は汁なのでなめるものと覚えておくと区別がつきやすくなりそうです。その漢字、その言葉の使い方、間違えてますよなんて指摘を受けて苦渋を味わうことのありませぬよう、しっかり意識してみてくださいね。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a4cda69.cfef5cc5.1a4cda6a.e3f6f266/?me_id=1245295&item_id=10001782&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Filbelletto%2Fcabinet%2Fbnd5n_2.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Filbelletto%2Fcabinet%2Fbnd5n_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)